让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

在上海的电影活动上,人们久违地见到了潘虹。

那天,她穿着朴素的外套,走路有些发抖。

镜头一晃,她微微低头,手紧紧扶着椅背。

那一幕,让很多观众的心里一紧。

她老了,这个曾经站在中国电影巅峰的女人,终于显出了岁月的痕迹。

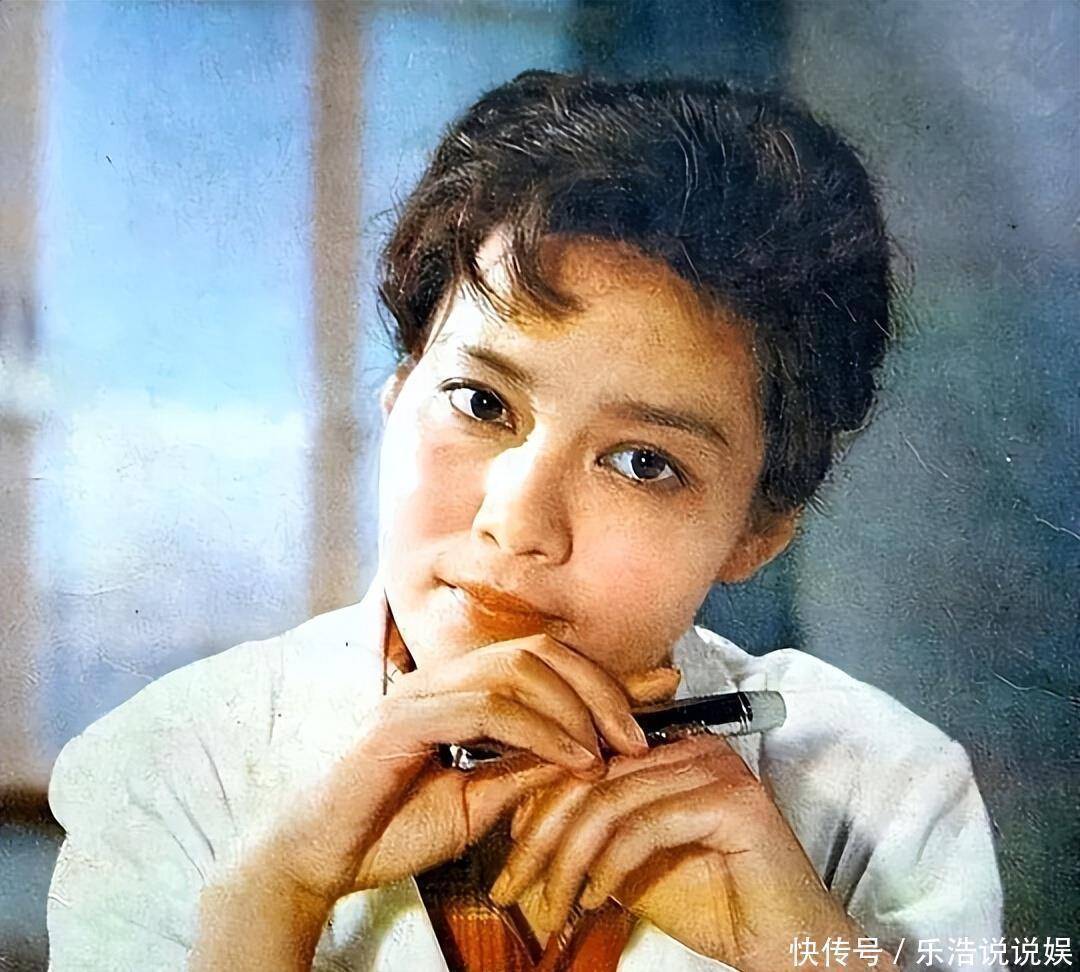

1970年代的潘虹,是那种一出场就能让人记住的演员。

眼神里有故事,不多说话,却能让人相信她演的每个角色都是真的。

从农场卖饭票的知青,到三度拿下金鸡影后的“悲剧皇后”,她的人生几乎是一条用努力凿开的路。

那时的她还年轻,肩膀薄、脊背挺,整个人像一根拉紧的弦。

她的童年并不安稳。

六岁以前寄养在外婆家,母亲改嫁后才回到家,却没能等来完整的亲情。

十岁那年,继父因生活压力离世,这个打击让她提早懂得了孤单。

中学毕业下乡插队,她做农活、刷锅、分饭票,没想过有一天能站上大银幕。

1973年,上戏招生老师到崇明岛挑人,一眼看中了她。

那次,她演了个“等信的姑娘”,一滴泪没落,台下的老师却全红了眼。

进入上戏后,她练功到脚肿,读剧本到凌晨。

她演悲剧,却不是装出来的,是命里带着那种孤寂气。

《人到中年》让她一夜爆红,也拿下了人生第一个影后。

之后《杜十娘》《最后的贵族》《股疯》接连上映,三度金鸡奖、国际影展入围,风光得像个传奇。

她的演技被称作“上海电影的标尺”,巩俐刚出道时,甚至在她的戏里当丫鬟。

可越成功,潘虹的生活越像被掏空。

她的婚姻,几乎从没真正开始。

1978年,她嫁给了美工师米家山。

那时候的他温和稳重,做事细致。

潘虹说过,“遇到他,像找到了半个父亲。”

那段时间,她把自己所有的柔软都给了这个男人。

但没多久,她因为工作调动到峨眉电影厂,米家山也跟去。

后来,她的事业越做越大,拍戏全国飞,家成了旅馆。

米家山想过要孩子,可她连喘口气的时间都不够。

两人聚少离多,一年见不上几面。

八年的婚姻,加起来只团聚了三百八十天。

离婚那天,她拿着离婚证,米家山递给她一个搪瓷缸,说“以后自己泡胖大海”。

那句平淡的告别,成了她心里永远的刺。

多年后,她才承认:当时太急着往前跑,忽略了背后的那盏灯。

离婚后,潘虹像是要把所有遗憾都补回去。

她连续拍了八部戏,拿了八个奖。

领奖台上的掌声越来越响,她的世界却越来越静。

感情上,她陆续遇到过几个人,有人求婚,有人陪伴,但她都退了。

她说不清为什么,只觉得“婚姻是件需要全力以赴的事,而她早把力气都用完了。”

进入中年后,她淡出了大众的视线。

再出现,是在一些配角或话剧舞台上。

她开始演母亲、婆婆,慢慢地,人们不再提她的影后称号,只说“潘虹演的戏,总能让人信”。

现在的她,住在上海老洋房里。

早上打太极,遛两条领养的狗,名字叫“不晚”和“来得及”。

她不打算重来什么,也不追求热闹。

有人劝她上综艺、拍广告,她摆手,“吃饭睡觉都被拍,多累。”

她去市场买菜,摊主会留嫩豆腐给她,她就顺手帮邻居提菜、教老人用手机。

她的生活看起来清淡,却有一种真实的厚度。

但再通透的人,也有心底的空洞。

2016年,母亲病重,她守在病床前,说出了一句“如果重来,我一定生孩子”。

那一刻,她终于承认,自己也渴望一个“归属”的感觉。

很多人觉得她的晚景凄凉,可潘虹自己从没这么看。

她在访谈里说:“我过得挺好,哪怕一个人,也挺好。”

她不喜欢被人用“孤独”“传奇”这样的词套在身上,她更像是在生活里安静地打磨,像她当年磨台词、练表情一样。

七十岁那年正规配资十大排名,她又演了电影《菜肉馄饨》。 片中她说上海话,神态自然,像回到了最初的生活。 她这一生,拿过无数荣誉,也承受了不被理解的孤独。 年轻时把自己交给镜头,中年时交给角色,老了以后,终于学会把时间交还给自己。 “人生不会有完美的剧本,但我们都要学会,自己收场。”

元鼎证券_元鼎证券登录入口-欢迎快速登录,轻松使用各项服务提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。